環境Environment

TCFD提言に基づく情報開示

当社グループは、持続可能で豊かな未来社会の実現に向けて、世界各地のお客さま、パートナー企業とともに、社会的課題の解決に取り組んでいます。

気候変動については、地球環境や人々の生活、企業活動に重大な影響を及ぼす深刻な社会的課題と捉えており、環境に関わるマテリアリティとして「脱炭素社会の推進」「サーキュラーエコノミーの実現」を掲げています。

また、2021年11月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明し、当社グループにおける温室効果ガスの排出量削減に向けた取り組みの強化を進めています。また、事業活動を通じてお客さまの脱炭素化に貢献することで、脱炭素社会の実現に取り組んでいます。

①ガバナンス

持続可能で豊かな未来社会の実現に貢献する存在となるべく、当社グループでは「サステナビリティ委員会」を設置しています。本委員会は経営会議の諮問委員会の一つに位置付けられ、気候変動問題をはじめとするサステナビリティに関連する重要課題について審議することを目的に開催し、その結果は、経営会議ならびに取締役会にて報告されます。同年12月に公表した「脱炭素社会の推進」を含むマテリアリティについても、サステナビリティ委員会、経営会議、取締役会での議論を経て特定したものです。当社グループは気候変動にともなう事業への影響を把握・管理する取り組みを進め、ガバナンスを強化していきます。

取締役会の監督および経営陣の役割

当社グループ サステナビリティ推進体制図

サステナビリティ推進体制における組織体と役割

| 組織体 | 役割 |

|---|---|

| 取締役会 | 当社グループのマテリアリティを含めた基本的な方針を定め、その方針に基づいて行われる経営・執行の状況を定期的に確認します。 |

| 経営会議 | 当社グループのマテリアリティ、環境課題への対応方針および実行計画、指標の進捗状況等経営に係る全社的な施策を決議します。また、重要事項を取締役会に報告します。 |

| リスク管理委員会 | 経営全般に係るリスクを総合的かつ体系的に管理しています。気候変動リスクや人権リスク等主要リスクに与える総合的な影響について、経営会議に報告します。 リスクマネジメント本部長が委員長を務め、社長、副社長、経営企画本部長、財務・経理本部長、審査本部長、IT・事務本部長、監査担当役員を委員として、原則年2回開催します。 |

| サステナビリティ委員会 | 当社グループのマテリアリティや環境課題等サステナビリティ推進に関する長期計画の策定、非財務指標に関する目標および計画の策定、各事業本部が設定した指標の進捗状況のモニタリング等を実施し、重要事項を経営会議に報告します。 経営企画本部長が委員長を務め、社長、副社長、財務・経理本部長、人事・総務本部長、リスクマネジメント本部長、審査本部長、IT・事務本部長を委員として、原則年2回開催します。 |

| 経営企画本部 | 当社グループのサステナビリティの基本方針にもとづく全社戦略の企画立案・推進を担当します。当社グループのサステナビリティに関する国内外の知見を収集し、方針・戦略を立案するとともにサステナビリティ委員会等に報告します。 |

②リスク管理

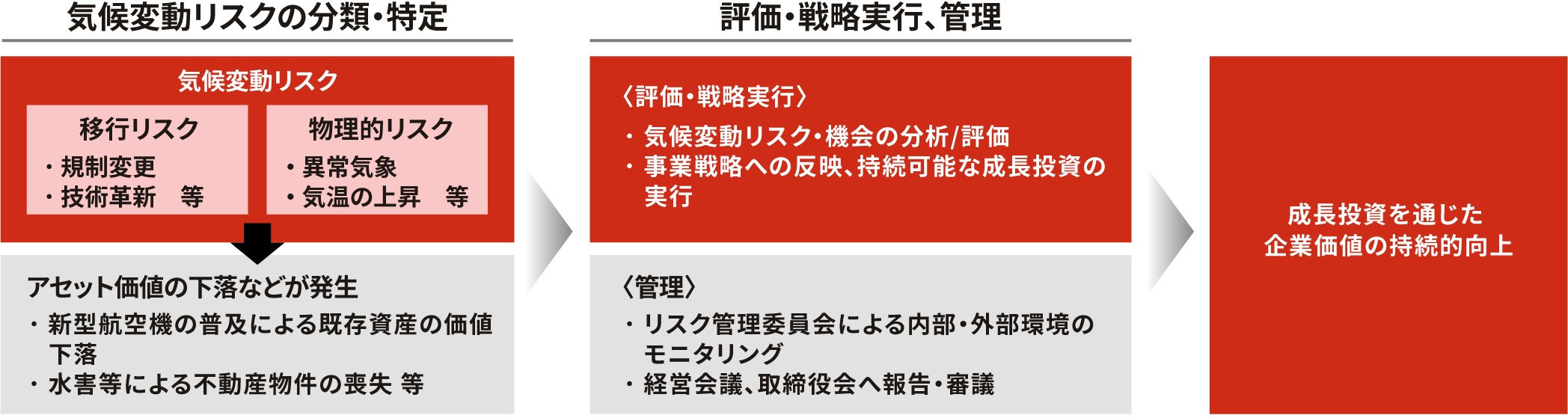

脱炭素社会への移行にともなう規制変更や技術革新、ビジネスモデルの転換、または地球温暖化にともなう異常気象などは、業績悪化などによる取引先の経営破綻、当社グループが保有するアセットの価値下落など、経営成績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、気候変動リスクを全社的なリスク管理における重要なリスクの1つとして認識しており、リスクを特定・評価・管理するとともに、ビジネスの機会と捉え、脱炭素社会の実現に貢献します。

a.リスクマネジメント態勢の概要

当社グループは、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事業などのリスクを「統合リスク管理」の枠組みで総合的に管理しています。

統合リスク管理の枠組みで管理している重要なリスクには、信用リスク、アセットリスク、投資リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスクなどがあります。

考えられるリスク要因を管理対象に、各リスクの所管部門が外部環境の変化などによる課題を把握し、定期的にこれらのリスクへの対策を検討のうえ、リスク管理委員会をはじめとした各委員会にて報告・審議しています。また、重要事項は経営会議・取締役会にて報告・審議する管理態勢としています。

b.気候変動リスクの分類、影響事例

気候変動リスクには、気候関連の規制強化・技術革新などにともなう移行リスク、異常気象や気候の変化にともなう物理的リスクがあります。TCFD提言ではそれぞれを政策と法・テクノロジー・市場・評判、急性的・慢性的のサブカテゴリーに分類し、影響事例を示しています。

当社グループでは、気候変動リスクは、信用リスクやアセットリスク、投資リスクなどといった既存のリスクを含む幅広い波及経路を通して、短・中・長期とさまざまな時間軸のなかで影響が発現するものと捉えています。また、当社グループの事業活動に対する直接的な影響に加えて、当社の顧客を通した間接的な影響の発現も想定されます。

こうしたリスク特性とTCFD提言の内容を踏まえたうえで、当社グループのリスク管理の枠組みも考慮し、気候変動リスクの影響事例を当社の主要なリスクごとに整理しています。統合リスク管理態勢のもと、気候変動リスクもその他の主要リスクとの関係性を踏まえて、リスクを特定・評価、管理する体制の構築を進めています。

今後、リスク分類や影響事例は、外部環境の変化、気候変動リスクに対する分析・評価の深化に応じて、その見直しを行っていきます。

気候変動リスクの分類、影響事例

| 主要リスク | 時間軸※1 | 移行リスク | 物理的リスク |

|---|---|---|---|

| 信用リスク | 短~長期 |

|

|

| アセットリスク | 短~長期 |

|

|

| 投資リスク | 短~長期 |

|

|

| 市場リスク | 短~長期 |

|

|

| 流動性リスク | 短~長期 |

|

|

| オペレーショナルリスク | 短~長期 |

|

|

| レピュテーショナルリスク | 短~長期 |

|

|

| 戦略リスク | 中長期 |

|

|

- 短期:2025年まで、中期:2030年まで、長期:2050年まで

(参考)TCFD提言によるリスク分類、影響事例

移行リスク:低炭素経済への移行に関するリスク

| 種類 | 気候変動が及ぼす環境変化 | 顧客/当社への影響等 |

|---|---|---|

| 政策と法 |

|

|

| テクノロジー |

|

|

| 市場 |

|

|

| 評判 |

|

|

物理的リスク:気候変動による「物理的」変化に関するリスク

| 種類 | 気候変動が及ぼす環境変化 | 顧客/当社への影響等 |

|---|---|---|

| 急性的 |

|

|

| 慢性的 |

|

|

c.全体的なリスクマネジメントへの統合状況

気候変動リスクによるその他の主要なリスクへのさまざまな影響は、リスク管理委員会にて報告・審議する態勢としています。シナリオ分析を通して判明したリスクも含めて、モニタリング体制を構築する等、リスク管理全体への統合を進めていきます。また、気候変動に関する目標・計画策定、モニタリング内容は、サステナビリティ委員会にて報告・審議する態勢としています。両委員会の審議内容は取締役会の監督体制のもと、当社グループの経営戦略全体に反映し、リスクマネジメント全体、個別リスク双方の観点から適切に対応できる態勢としています。

③戦略

当社は、将来の気候変動が当社グループの事業に及ぼすリスクと機会を把握するとともに、適切な情報開示や今後の施策の検討を目的に、「移行リスク」および「物理的リスク」に関するシナリオ分析を行っています。

移行リスクは定性的な評価を基本としつつ、特に重要なセグメントは定量的な評価を実施しています。

なお、シナリオ分析は、現時点で得られる限定的な情報やデータをもとに実施したものです。今回得られた分析結果を慎重に精査し、ステークホルダーとの対話を通じて、今後はより多くの情報と関連データを入手し、分析手法の改良や分析対象事業の拡大を図ることで、適切な開示に努めていきます。

a.シナリオ分析の概要

移行リスク分析の概要

| 対象セクターおよび 主要セグメント |

対象セクター(業種) | 主要セグメント |

|---|---|---|

| エネルギー(石油、ガス、石炭、電力会社) | 環境エネルギー | |

| 運輸(航空貨物輸送、航空旅客輸送) | 航空 | |

| 素材、建築物(不動産管理、開発) | 不動産 | |

| 当社グループセグメントのうち、「カスタマーソリューションユニット」は、日本国内を拠点とし、法人・官公庁向けファイナンスソリューション、ベンダーと提携した販売金融、不動産リース、金融サービス等対象セクターを横断した事業活動を行っていることから分析対象セグメントに含めた。一方で、「海外カスタマーユニット」は、欧州、米州等海外グループ会社の事業拠点が複数に跨り、分析負荷が高いことから対象外とした。 | ||

| セクターおよび セグメント選定方法 |

|

|

| シナリオ |

|

|

| シナリオ選定理由 |

|

|

| 分析方法 |

|

|

物理的リスク分析の概要

| 分析対象 |

|

|---|---|

| シナリオ |

|

| シナリオ選定理由 |

|

| 分析方法 |

|

b.シナリオ分析結果

シナリオ分析対象セグメントである、環境エネルギー、航空、不動産、カスタマーソリューションユニットを所管する各本部および全社のリスク管理所管部署であるリスクマネジメント統括部と気候変動が及ぼす当社グループの事業影響に関する議論を行い、シナリオ分析結果と既存戦略方針との整合性を確認しました。

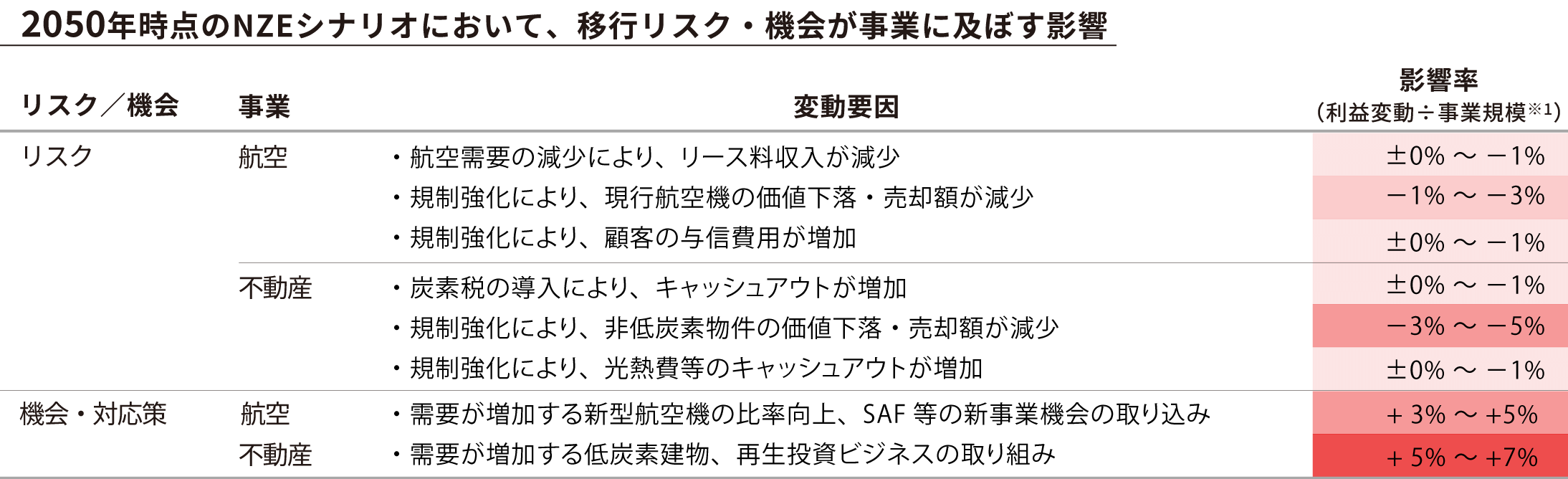

当社グループは、気候変動に関するリスクと機会について、短期ないし長期にわたる対応策を講じることにより、リスクの最小化および機会の最大化を図っています。移行リスクの定性的シナリオ分析の結果は、再生可能エネルギーの拡大(環境エネルギー)、高燃費航空機・エンジン等ならびに SAF※1や水素等の低炭素燃料への移行(航空)、低炭素建物の需要拡大(不動産)等に関連するリスクと機会に適切に対処する必要性が認識されています。定量的シナリオ分析の結果は、航空は、航空機需要の減少によるリース料収入の減少、規制強化による現行航空機の価値下落、航空会社の与信費用増加が見込まれます。一方、需要が増加する新型航空機※2の比率向上、SAF等の新事業の機会を捉える戦略・対応策の実行により、レジリエンスの強化が期待されます。不動産は、炭素税導入によるキャッシュアウト増加、規制強化による非低炭素建物の価値下落、光熱費等のキャッシュアウト増加が見込まれます。一方、需要が増加する低炭素建物の比率向上、再生投資ビジネス等の機会を捉える戦略・対応策の実行により、レジリエンスの強化が期待されます。

また、物理的リスク分析の結果としては、発電所の被災、太陽光パネル等発電設備の劣化(環境エネルギー)、自然災害の激甚化による不動産価値の毀損、建築費用・運営費用・改修費用の増加(不動産)、当社グループ事業所の被災や運営費用・保険費用の増加等のリスクが想定されています。

気候変動リスクに対しては、適切な対応策を策定する一方で、気候変動による機会は、事業機会の獲得を戦略に織り込んでいます。なお、気候変動関連の指標を設定し、国内外における関連動向および当社グループの取り組み状況を定期的にモニタリングする体制を整備しています。

- Sustainable Aviation Fuel(持続可能な航空燃料)の略。

- 現行航空機に比して燃費効率が良く、CO2排出量の少ない機体。

定性的シナリオ分析結果

| リスク・機会の分類 | 期間※1 | 気候変動関連リスクと機会の内容 | リスクへの対応策/機会実現の対応策 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| リスク | 移行リスク | 政策と法 | 短~長期 |

|

|

| テクノロジー | 短~長期 |

|

|

||

| 市場 | 短~長期 |

|

|

||

| 評判 | 短~長期 |

|

|

||

| 物理的リスク | 短~長期 |

|

|

||

| 機会 | 製品とサービス | 短~長期 |

|

|

|

| 市場 | 短~長期 |

|

|

||

| 長期 |

|

|

|||

- 短期:2025年まで、中期:2030年まで、長期:2050年まで

定量的シナリオ分析結果

- 事業規模は2050年時点のSTEPSシナリオの売上高(不動産はキャッシュインの合計)

本結果は主要機関の公表シナリオ等を基にした将来の影響率の試算であり、数値の正確性を保証するものではありません。

また、対応策は、将来の影響率を試算するための前提条件として設定したものであり、当該対応策の実行計画を示すものではありません。

④指標および目標

当社グループは、脱炭素社会の実現を喫緊の課題と認識し、国の政策目標や10年後のありたい姿等から当社グループのあるべき姿を定めました。そして、そのあるべき姿から逆算して環境目標を設定しました。これを契機として、「脱炭素社会の推進」をより重要な機会と捉え、積極的に推進しています。

なお、将来的に新規事業の取り組み等により温室効果ガス排出量が大幅に増加した場合、あるいは、サプライチェーンを含めたグループ全体の温室効果ガス排出量算定を高度化するなかで数値の変動が生じる場合等においては、適宜目標設定を見直す可能性はありますが、いずれも今回設定する目標と同様に、国の政策目標等の水準に沿うよう設定する予定です。

a.当社グループの環境目標

| 指標 | 2030年度目標 | 2024年度実績 |

|---|---|---|

| 当社グループの温室効果ガス排出量(Scope1,2) | 5,081t-CO2e (2019年度比△55%) |

4,458t-CO2e (2019年度比△61%)※1 |

| ポートフォリオの新型航空機比率※2 | 83% | 76% |

| ポートフォリオのグリーンビルディング比率※3 | 64% | 65% |

| 脱炭素関連資産を対象とするリース契約実行高累計※4 | 1,020億円 | 116億円 |

| 運転開始済みの持分出力※5 | 約2.3GW | 1.18GW |

- 2030年度目標を前倒しで達成。今後、新たな目標を策定する予定。

- 現行航空機に比して燃費効率が良く、CO2排出量の少ない機体。対象機体:A220/A320NEO/A321NEO/A330NEO/A350/B737MAX/B787。目標、実績は、ともに正味帳簿価額ベースで算定(Jackson Square Aviation 事業を対象)

- 不動産事業において当社グループが一定程度コントロール可能な資産(三菱HCキャピタルリアルティの投資物件)および当社がスポンサーとなり、当社グループであるアセットマネジメント会社が運用する預かり資産(三菱HCキャピタル不動産投資顧問の私募 REIT+センターポイント・ディベロップメントの私募ファンド等)のうち、環境認証物件(CASBEE、DBJ Green Building、BELS 等)または100%再エネ導入物件のシェア(棟数ベース)

- 2024年度以降における主として以下を対象とする設備のリース(= GX Assessment Lease)契約実行高累計

- グリーンファイナンスで一般的に求められるCO2排出削減効果が期待できる設備

- エネルギー環境適合製品

- ESGリース促進事業対象機器

- 国内の再生可能エネルギー発電事業における出資案件分

b.今後の取り組み

当社グループは、「脱炭素社会の推進」の実効性をさらに高めるべく、Scope1,2の目標設定以降の取り組みや進捗に加え、Scope3の中間目標達成に向けたプロセスをまとめ、「カーボンニュートラル社会の実現に向けた移行計画」を策定しました。

本移行計画の取り組みおよびその高度化を通じて、サプライチェーンを含めた2050年カーボンニュートラル社会の実現をめざしていきます。