ガバナンスGovernance

コーポレート・ガバナンス

- コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

- コーポレート・ガバナンス体制

- 取締役選解任

- 取締役会の構成と各取締役の専門性

- 取締役会、監査等委員会、その他各委員会の活動状況

- 取締役会の実効性評価

- 役員報酬

- 株主との建設的な対話に関する方針

- 政策保有株式

- コーポレート・ガバナンスに関する報告書

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、以下の考え方に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、株主、お客さま、地域社会、従業員など当社を取り巻くすべてのステークホルダーの権利・利益を尊重し、その信頼に応えながら豊かな社会の実現に貢献してまいります。また、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つであるとの認識のもと、取締役会の活性化、監査等委員会および内部監査制度の充実、適時適切な情報開示、ならびに活発な投資家向け広報活動(IR活動)等により、コーポレート・ガバナンスの充実に向け継続的に取り組んでまいります。

(1)健全な企業文化・風土の醸成

当社は、すべての活動の指針となる「経営理念」と全従業員の判断および行動の基準となる「三菱HCキャピタルグループ倫理綱領・行動規範」のもと、株主、お客さま、地域社会、従業員をはじめとするさまざまなステークホルダーの多様性を理解し、権利・立場や健全な事業活動を尊重する企業文化・風土を醸成してまいります。

(2)適切な情報開示と透明性の確保

当社は、ステークホルダーからの信頼と適切な評価を得られるよう、積極的かつ継続的に情報を開示してまいります。また、当社の経営方針、事業戦略、事業活動、財務状況等に関する情報を正確かつ迅速、公平に開示するための社内体制を整備し、適正に運用します。

また、法令等で開示が定められている項目はもとより、ステークホルダーにとって有用と思われる非財務情報を自主的・積極的に開示します。

(3)株主の権利・平等性の確保

当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての株主に対し平等に対応してまいります。

(4)建設的な株主との対話

当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略等に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。

(5)取締役会の機能の発揮

当社の取締役会は、取締役全員がその経験や知見を生かして自由闊達に議論し、適切なリスクテイクを支えるとともに、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上、ならびに資本効率の改善等に向け、その役割・責務を適切に果たします。

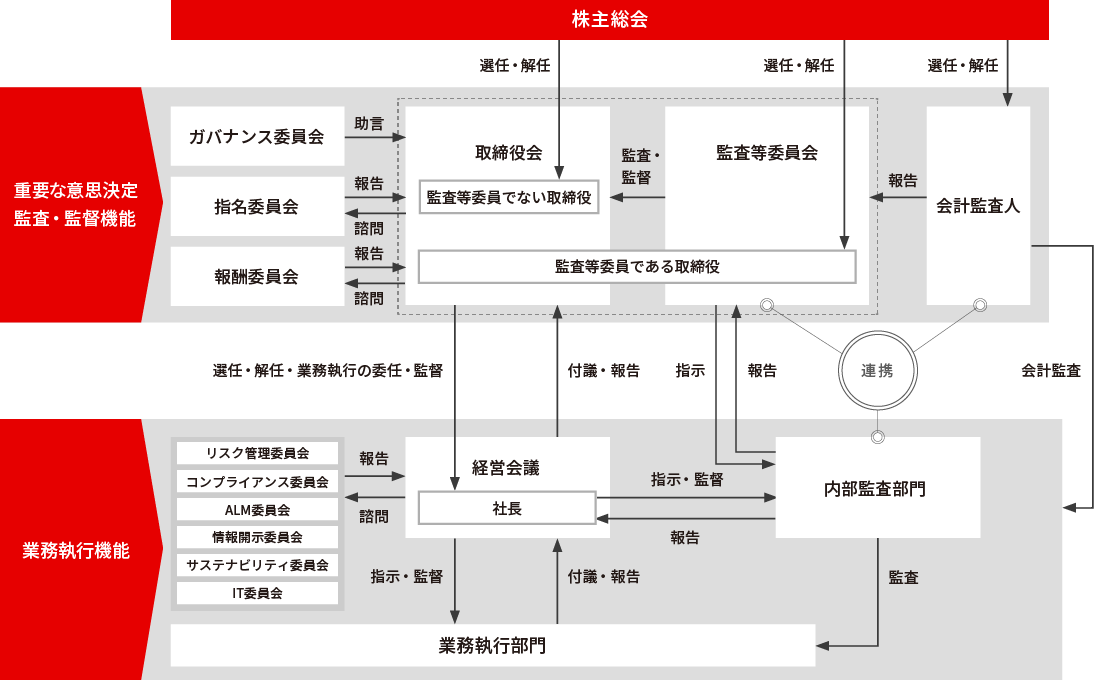

コーポレート・ガバナンス体制

当社は監査等委員会設置会社であり、重要な意思決定および監督機能を担う取締役会、監査・監督機能を担う監査等委員会を設置しています。

また、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、社長の指名や取締役の報酬等に関する諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置しているほか、取締役会の実効性向上などに関する取締役会への助言機関として社外取締役と代表取締役等で構成するガバナンス委員会を設置しています。

当社は、執行役員制度を採用するとともに、経営上の重要事項の審議・決定機関として経営会議を設置しています。

<取締役会に関する事項>

取締役会において当社グループの基本的な方針を定め、その方針に基づいて経営・執行を行う体制としています。当社の取締役は個々に適切な資質を備えており、取締役会全体として多様かつ十分な経験を有する構成としています。

また、特に社外取締役に対する適時適切かつ円滑な情報提供のため、総務部を取締役会事務局としており、加えて監査等委員である取締役の職務を補助する監査等委員会室を設置しています。

重要な議案は①事前の説明、②取締役会における複数回の審議、③意思決定後の定期的な進捗状況の確認など、審議の活性化に向けた各種取り組みを行っています。

また、毎年、すべての取締役が取締役会の活動を振り返って実効性に関する評価を行うほか、独立社外取締役のみのディスカッションおよび独立社外取締役と取締役会議長や社長との意見交換会を定期的に行い、提起された課題等を踏まえてさらなる実効性向上につなげる取り組みを継続しています。

<ガバナンス委員会・指名委員会・報酬委員会に関する事項>

社外取締役と代表取締役等で構成するガバナンス委員会を設置し、取締役会の実効性向上、その他の取締役会に関する事項等について幅広く意見交換を行い、経営の健全性と透明性・公正性の向上に取り組んでいます。

また、指名・報酬に関する決議には独立社外取締役の適切な関与が重要であるとの認識のもと、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名委員会と報酬委員会を設置しています。取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化の観点から、2025年4月1日より指名委員会と報酬委員会の委員長を独立社外取締役としています。

指名委員会では、取締役の指名、社長執行役員の後継者計画、取締役会として備えるべき知識・経験・スキル等を審議しています。

報酬委員会では、外部専門機関を活用して当社の役員報酬と市場水準との比較を定期的にモニタリングし、役員の報酬体系・水準などに関する方針等を審議しています。

<業務執行に関する事項>

監査等委員会設置会社として取締役会の監督機能を一層強化するため、業務執行の決定を適正な範囲で経営上の重要事項の審議・決定機関である経営会議等に委任するとともに意思決定の迅速化を図っています。また、業務執行に係る責任を明確にし、取締役会機能の一層の充実・活性化を図るため執行役員制度を導入しています。

経営会議は、社長のほか副社長および執行役員の中から社長が別途定める者により構成され、当社グループの経営管理を含む重要事項の審議・決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会に付議する事項を原則事前に審議しています。

<監査の状況>

内部監査の所管部署として監査部を設置しています。

監査部は、年間の監査計画に基づき内部監査を計画的に実施し、その結果を代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告しています。

監査対象先に指摘・指導を行った改善を要する事項(要改善事項)は改善結果を監査部長へ報告させ、重要な要改善事項は監査部が代表取締役に報告することにより、監査の実効性を確保しています。

監査等委員会は、取締役1名と独立社外取締役3名の合計4名で構成しています。監査等委員会は、①監査等委員会での審議等、②内外拠点の視察、③経営陣との面談を通じて、独立した立場で客観的かつ効果的な監査の実施に努めています。

会計監査は、監査契約に基づき有限責任監査法人トーマツが監査等委員会や監査部と連携し、また、内部統制部署から関係する情報の提供等を受けて実施しています。

取締役選解任

取締役候補者の選任は、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名委員会において、以下の選任基準に基づき事前に審議のうえ取締役会で決議しています(取締役会は委員会の決議内容を最大限尊重して決議することを社内規程に定めています)。また、監査等委員である取締役候補者の選任も指名委員会で審議し、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会で決議しています。

当社は、取締役会におけるジェンダー・国籍・人種等の多様性が重要であると認識し、多様性の向上による取締役会の機能強化に積極的に取り組んでいます。

適切な取締役会の構成を検討するにあたり、都度の経営環境に照らし必要なスキル・能力の発揮が期待できることを最優先としたうえ、ジェンダー・国籍・人種等も考慮しながら望ましい人材を選任することが当社における多様性のあるべき姿と考えています。

なお、取締役について、以下の解任基準に該当することが明らかになった場合は、指名委員会において適時に解任について審議し、取締役会で決議することとしています。

<選任基準>

- 心身ともに健康で、業務の遂行に支障がないこと。

- 人望、品格に優れ、高い倫理観を有していること。

- 遵法精神に富んでいること。

- 経営に関し客観的判断が期待できるとともに、先見性、洞察力に優れていること。

- 当該候補者の知識・経験・能力等により、取締役会の機能強化に資すると合理的に考えられること。

- 社外取締役候補者については、上記1.~5.に加え、(イ)出身の各分野における経験・実績と識見を有していること、(ロ)取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献できること、および(ハ)職責を果たすために必要な時間の確保が期待できること。

- 再任の候補者については、任期中に各々が期待される役割を果たしていると認められること。

<解任基準>

- 職務を懈怠することにより、企業価値を著しく毀損させた場合。

- 法令、定款、その他当社グループの規程に違反し、または公序良俗に反する行為を行い、当社グループに多大な損失または業務上の支障を生じさせた場合。

- 取締役選任基準に該当しなくなったと認められる場合。

取締役会の構成と各取締役の専門性

当社は取締役会が備えるべきスキルとして、「企業経営」「金融」「グローバル」「サステナビリティ」「営業・マーケティング」「IT・DX」「財務・会計」「リスクマネジメント・法務」「人材マネジメント」の9項目を選定しています。これらは、経営戦略、経営環境を踏まえて常に見直しをしていくことが重要であると認識しており、ガバナンス委員会および指名委員会で継続して検討しています。

また、取締役会におけるジェンダー・国籍・人種等の多様性が重要であると認識し、多様性の向上による取締役会の機能強化に積極的に取り組んでいます。

適切な取締役会の構成を検討するにあたり、都度の経営環境に照らし必要なスキル・能力の発揮が期待できることを最優先としたうえ、ジェンダー・国籍・人種等も考慮しながら望ましい人材を選任することが当社における多様性のあるべき姿と考えています。

現在、当社の取締役会は、多様な職種・業界出身の取締役で構成され、適切なスキルのバランスおよび多様性を確保するために相応しい規模の員数を確保していると考えています。

また、現在、外国籍の取締役は選任していませんが、豊富な国際業務経験を有する取締役を複数選任し、グローバルな事業展開に際して有益な発言を受けており、取締役会は監督機能を果たしていると認識しています。

<取締役に関する比率の推移>

| 取締役の人数 | 非業務執行取締役 | 独立社外取締役 | |

|---|---|---|---|

| 2021年4月 | 15人 | 53% | 33% |

| 2021年6月末 | 15人 | 60% | 33% |

| 2022年6月末 | 14人 | 57% | 36% |

| 2023年6月末~ | 12人 | 67% | 42% |

<スキルの選定理由>

| カテゴリー | スキル | 選定理由 | |

|---|---|---|---|

| 経営全般に 関する事項 |

企業経営 |

|

|

| 金融 |

|

||

| グローバル |

|

||

| サステナビリティ |

|

||

| 収益拡大に 関する事項 |

営業・ マーケティング |

|

|

| 経営基盤強化に 関する事項 |

IT・DX |

|

|

| 財務・会計 |

|

||

| リスクマネジメント・ 法務 |

|

||

| 人材マネジメント |

|

||

<取締役会が備えるべきスキル(スキルマトリックス)および各機関の構成員>

2025年6月26日現在

| 氏名 | 役職名 | 経営全般に関する事項 | 各機関の構成員 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 収益拡大に関する事項 | 経営基盤強化に関する事項 | ||||||||||||||

| 企業経営 | 金融 | グローバル | サステナ ビリティ |

営業・ マーケ ティング |

IT・DX | 財務・会計 | リスク マネジメント・ 法務 |

人材 マネジメント |

取締役会 | 監査等 委員会 |

ガバナンス 委員会 |

指名 委員会 |

報酬 委員会 |

||

| 柳井 隆博 | 取締役会長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ○ | |||

| 久井 大樹 | 代表取締役 社長執行役員 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||

| 松永 愛一郎 | 代表取締役 副社長執行役員 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||

| 安栄 香純 | 取締役 副社長執行役員 |

● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||

| 佐藤 晴彦 | 取締役 常務執行役員 |

● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||

| 佐々木 百合 | 取締役 独立社外取締役 |

● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| 川村 佳世子 | 取締役 独立社外取締役 |

● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||

| 近藤 祥太 | 取締役 社外取締役 |

● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||

| 柴 義隆 | 取締役 (監査等委員) |

● | ● | ● | ● | ● | ○ | ◎ | ○ | ||||||

| 中田 裕康 | 取締役 (監査等委員) 独立社外取締役 |

● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||

| 金子 裕子 | 取締役 (監査等委員) 独立社外取締役 |

● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 斉藤 雅之 | 取締役 (監査等委員) 独立社外取締役 |

● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||

(注)◎:議長/委員長、○:構成員

取締役会、監査等委員会、その他各委員会の活動状況

<取締役会>

原則として毎月開催しています。2024年度は14回開催し、主に中期経営計画、主要な投資案件、各事業部門の事業戦略、IR活動状況等の経営上の重要事項を審議・決定したほか、政策保有株式の保有の合理性を検証しました。また、監査等委員会から適時に監査状況等の報告を受けています。

重要な方針等を取締役会で審議することとしています。また、リスク管理・コンプライアンス・サステナビリティ等に関して、経営会議およびその諮問委員会において審議した内容を定期的に取締役会に報告しています。

2024年度における各取締役の出席状況は以下のとおりです。

| 全14回中14回(100%) | 柳井隆博、久井大樹、安栄香純、佐藤晴彦、佐々木百合、中田裕康、金子裕子、斉藤雅之 |

| 全11回中11回(100%) | 松永愛一郎、川村佳世子、柴義隆 (注1) |

| 全11回中10回(91%) | 近藤祥太 (注1) |

(注1)松永愛一郎、川村佳世子、近藤祥太、柴義隆の4氏は、2024年6月25日開催の定時株主総会において取締役に選任されたため、同日以降に開催した取締役会への出席状況を記載しています。

<監査等委員会>

原則として毎月開催しています。2024年度は15回開催し、主に執行部門による業務執行の報告を受けたほか、年間の監査方針・監査計画・重点監査項目の策定、事業報告等、計算書類等に関する事項等について審議・決定しました。

2024年度における各取締役の出席状況は以下のとおりです。

| 全15回中15回(100%) | 金子裕子、斉藤雅之 |

| 全11回中11回(100%) | 柴義隆、中田裕康 (注2) |

(注2)柴義隆、中田裕康の両氏は、2024年6月25日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任されたため、同日以降に開催した監査等委員会への出席状況を記載しています。

<ガバナンス委員会>

2024年度は9回開催し、取締役会の実効性評価の手法および評価結果に対する分析等の審議を通じて、実効性評価のPDCAを実施しました。また、ガバナンスに関する各種指針等を網羅的に整理したうえで、当社における論点を抽出し、取締役会のメンバー構成、社外取締役の役割の拡大、取締役会の実効性向上等に関して多角的な議論を行いました。

2024年度における各取締役の出席状況は以下のとおりです。

| 全9回中9回(100%) | 柳井隆博、久井大樹、佐々木百合、中田裕康、金子裕子、斉藤雅之 |

| 全7回中7回(100%) | 松永愛一郎、川村佳世子、近藤祥太、柴義隆 (注3) |

(注3)松永愛一郎、川村佳世子、近藤祥太、柴義隆の4氏は、2024年6月25日からガバナンス委員会の委員となったため、同日以降に開催した同委員会への出席状況を記載しています。

<指名委員会>

2024年度は6回開催し、社長執行役員の再任や、取締役会として備えるべきスキル(スキルマトリックス)の見直し等に関して審議しました。

2024年度における各取締役の出席状況は以下のとおりです。

| 全6回中6回(100%) | 柳井隆博、佐々木百合、中田裕康、金子裕子、斉藤雅之 |

| 全4回中4回(100%) | 川村佳世子、近藤祥太 (注4) |

(注4)川村佳世子、近藤祥太の両氏は、2024年6月25日から指名委員会の委員となったため、同日以降に開催した同委員会への出席状況を記載しています。

<報酬委員会>

2024年度は5回開催し、役員報酬方針・報酬体系・報酬水準や役員賞与の評価体系等に関して審議しました。

2024年度における各取締役の出席状況は以下のとおりです。

| 全5回中5回(100%) | 久井大樹、佐々木百合、中田裕康、金子裕子、斉藤雅之 |

| 全4回中4回(100%) | 川村佳世子、近藤祥太 (注5) |

(注5)川村佳世子、近藤祥太の両氏は、2024年6月25日から報酬委員会の委員となったため、同日以降に開催した同委員会への出席状況を記載しています。

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の機能の維持・向上のため、毎年、すべての取締役が1年間の取締役会における振り返りと評価を行い、その結果を踏まえてさらなる実効性向上につなげる取り組みを継続しています。

2024年度の主な取り組みと、取締役会等の実効性評価の内容は以下のとおりです。

【2024年度の主な取り組み】

| 2023年度の課題 | 課題への対応 |

|---|---|

| 審議事項・内容の充実 |

|

| コミュニケーションの強化 |

|

| 情報提供体制の改善 |

|

【2024年度の取締役会等の実効性評価の内容】

| 評価方法 |

|

|---|---|

| 結果 |

評価結果は主に以下のとおりです。

|

役員報酬

1.基本方針

- 当社の役員報酬は、事業戦略の遂行を通じて企業価値を向上させることを目的とし、役員のインセンティブにも考慮して決定します。

- 報酬の水準は、中長期の企業価値の向上および短期の業績向上の双方の観点から、市場水準も踏まえて各役員の役割と職責に相応しいものとします。

2.報酬体系

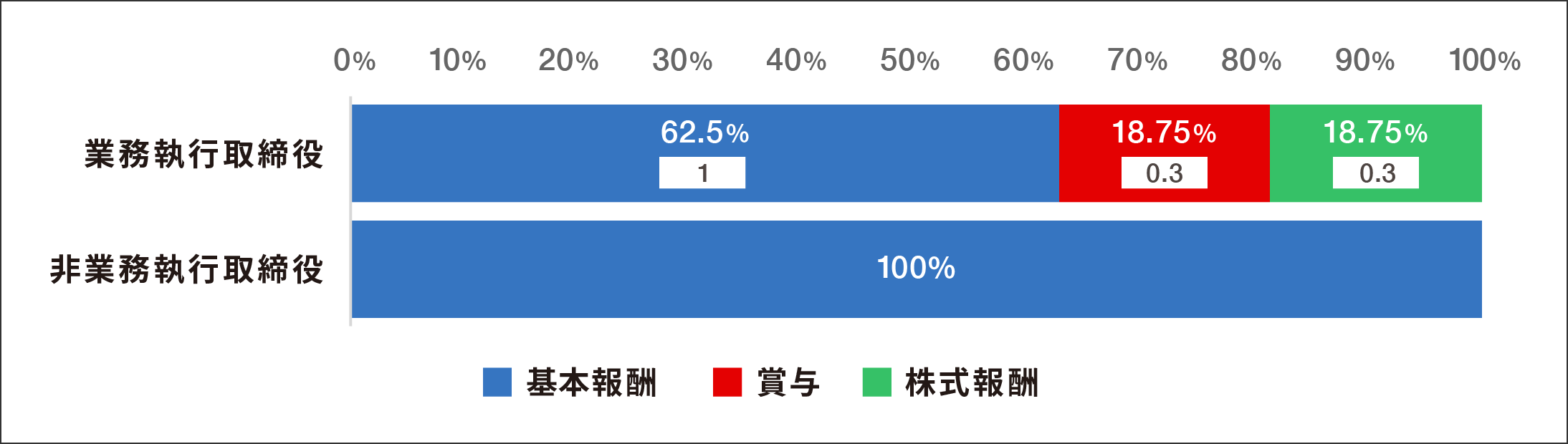

- 業務執行取締役および執行役員の報酬等は、原則として、基本報酬、短期インセンティブ報酬(業績連動型の金銭報酬)および中長期インセンティブ報酬(業績連動型の株式報酬)により構成され、短期インセンティブ報酬は賞与として金銭を支給し、中長期インセンティブ報酬は信託の仕組みを利用して当社株式等を支給しています。

- 健全な業績連動比率を保持することを目的に、固定報酬(基本報酬)と変動報酬(賞与および株式報酬)との比率は概ね1:0.6(基本報酬、賞与、株式報酬の比率は概ね1:0.3:0.3)としています。

- 株式報酬は中長期的な当社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高いBIP信託(Board Incentive Plan)を導入しています。中長期的な企業価値向上への貢献意欲を一層高め、また、株価変動のメリットやリスクを株主と共有することを目的としています。

- 非業務執行取締役(監査等委員である者を除く)の報酬は監督機能の実効性確保の観点から、また取締役(監査等委員)の報酬は監査の公正性確保の観点から、インセンティブ報酬である賞与および株式報酬は支給していません。

- 取締役(監査等委員)の報酬額は、株主総会で決議された範囲内で、取締役(監査等委員)の協議により決定することとしています。

<業務執行取締役の報酬体系>

| 報酬の種類 | 報酬の内容 | 報酬 割合 |

評価の指標(KPI)・評価ウェイト | KPI達成率に 応じた支給係数の変動幅 |

||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 固定 | 基本報酬 |

|

62.5% 1 |

- | - | |||||||||||||||

| 変動 | 賞与 (短期インセンティブ)業績連動 |

|

18.75% 0.3 |

|

0~150% | |||||||||||||||

| 株式報酬 (中長期インセンティブ)業績連動 |

|

18.75% 0.3 |

|

0~150% |

- Return On Asset(総資産利益率)

- Return On Equity(自己資本利益率)

- Total Shareholder Return(株主総利回り)

<報酬の構成比率>

<株式報酬におけるマルス・クローバック条項および株式保有方針>

株式報酬を支給している業務執行取締役に職務または社内規程の重大な違反があった場合、当社の意思に反して自己都合により退任した場合、正当な理由により解任された場合、当社の許可なく同業他社に就職した場合等には、付与済みのポイントや株式交付ポイントの没収または支給済みの当社株式等相当額の返還を請求できる措置を講じています。

当社は、取締役の当社株式保有を推奨しています。なお、取締役の在任期間中に取得した当社株式は、保有株式数の多寡にかかわらず、原則退任時までその全量を継続保有することとしています。

株主との建設的な対話に関する方針

会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと認識し、株主および投資家との積極的な対話に努めています。

コーポレートコミュニケーション部を対応窓口とし、企画部、経理部、総務部、人事部などと連携する体制を整備のうえ以下の取り組みを行っています。

- 決算説明会を四半期ごと年4回開催し、社長執行役員をはじめとする経営幹部が説明を行い、質疑に対応。

- 経営幹部、コーポレートコミュニケーション部による国内外の株主や機関投資家との個別面談および各種説明会、カンファレンスへの参加など、IR、SR活動を実施。

- 当社ウェブサイト上に決算説明会の動画、決算概要資料(決算説明会時のスクリプト付き)、当日の主な質疑応答の内容などを掲載し、個人を含めたすべてのステークホルダーに広く情報を提供するとともに、証券取引所や証券会社が主催する個人投資家向けIRイベント、各種説明会に参加。

株主および投資家との対話において寄せられた意見などは速やかに経営幹部に報告しています。また、対話内容を定期的に取締役会に報告し独立社外取締役にも情報を共有しています。

インサイダー情報は、社内規程に則り適切かつ慎重に管理するとともに、情報開示方針に基づき開示しています。

情報開示方針は以下をご参照ください。

政策保有株式

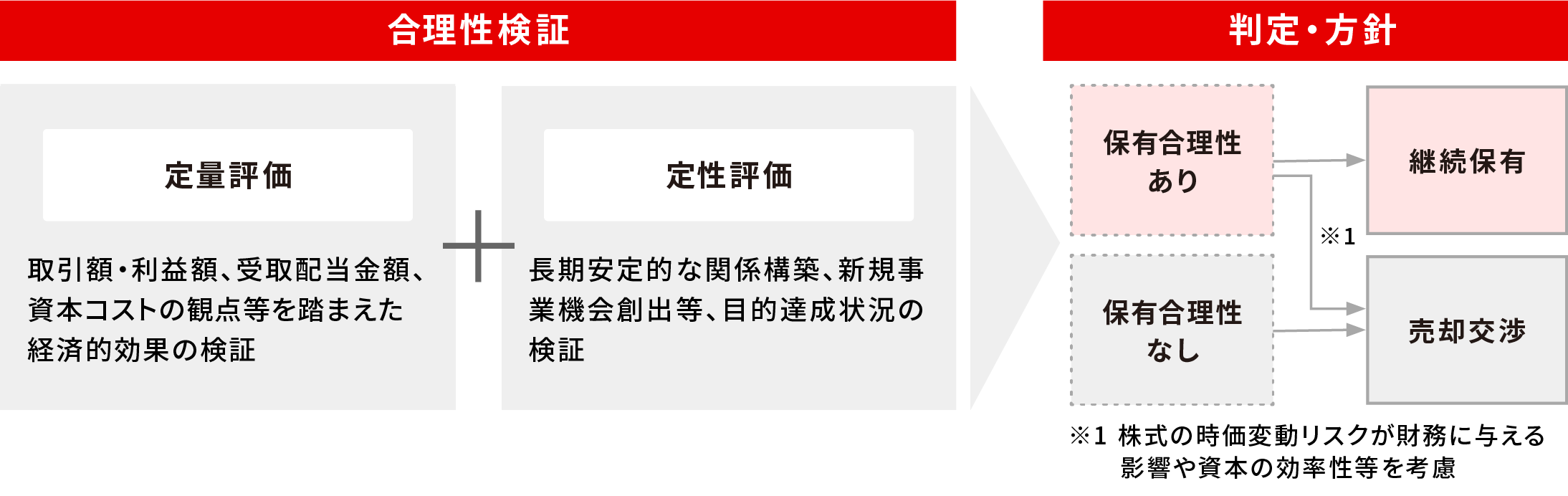

1.政策保有に関する方針

企業価値向上の方針のもと、以下①②を目的として上場株式を保有しています。

- 取引先との長期的・安定的な関係構築や営業推進

- 資本・業務提携に基づく関係強化、新規事業機会の創出

保有する株式は株式ごとに保有の合理性を毎年検証し、その合理性が認められないと判断した場合は、事業や市場への影響に配慮しつつ取引先の理解を得たうえで売却することを基本方針としています。

また、保有の合理性が認められる場合にも、株式の時価変動リスクが財務に与える影響や資本の効率性等を考慮し売却することがあります。

2016年3月末からの上場株式の保有状況は下図のとおりで、同時点の134社に対し、2025年9月30日時点で22社です。

上場株式の推移(社数)

- 2016/3~2021/3は旧三菱UFJリースおよび旧日立キャピタルの合算値で、2017/3~2021/3は両社が保有している相手方株式を除く。

2.保有の合理性の検証方法

以下①②を踏まえ保有方針を決定し、取締役会で株式保有の合理性を検証しています(下図のとおり)。

- 営業の取引額・利益額、受取配当金額、資本コスト等による定量的評価

- 現在までのビジネス活動、将来的なビジネスの可能性に対する定性的評価

3.取締役会における検証の内容

2025年度における取締役会では、上記2.の方法ですべての上場株式を検証しました。

4.議決権行使基準

議決権は、上記1.の目的に照らして行使しています。

なお、当社および取引先の中長期的な企業価値向上ならびに持続的成長等に影響を与える可能性があると考えている以下の議案は、特にその内容および影響を慎重に検証したうえで議決権を行使しています。

- 剰余金処分案

- 取締役・監査役選任議案

- 組織再編議案

- 買収防衛策議案等