社会Social

社員、家族とともに

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン&ビロンギング(DEIB)

DEIB推進に係る取り組み方針

多様な人材が互いを活かし合い、個々の意欲と能力を最大限に発揮できる環境をつくることで、個人が組織の一員としてやりがいと誇り、向上心を持ち、新たな価値を創造する活力ある組織風土を醸成する。

DEIB推進に係る経営メッセージ

三菱HCキャピタルでは、当社グループのさらなる事業領域の拡大とグローバル展開に向けて、DEIB推進を重要な経営戦略の一つに位置づけ、さまざまな知識、経験、属性などを持つ人材が集結して互いを活かし合い、個々の意欲と能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざします。

多様な人材が力を発揮し組織の一員として成長を実感できる職場環境を実現するため、当社では国籍、年齢、性別、性的指向、性自認、人種、障がいの有無などにとらわれず人材を採用、登用し、個々の特性に応じたキャリア形成の支援、さまざまな働き方に対応できる支援制度の充実、社内風土の醸成を行い、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン&ビロンギングをより一層推進してまいります。

三菱HCキャピタル株式会社 代表取締役 社長執行役員 久井 大樹

多様な人材

女性活躍推進に係る取り組みについて

当社は、えるぼし2段階目を取得するなど女性活躍推進を積極的に行うとともに、2016年4月1日施行の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づいた行動計画を策定しています。

同法に基づき数値目標として、「管理職(課長相当職以上)に占める女性の割合:20%以上(単体ベース)」を掲げており、DEIB推進上の重点課題として、目標達成に向けた施策を積極的に行っていく方針です(外部評価)。

また、キャリア形成のための人材育成研修やコース転換制度などのキャリア支援施策のほか、在宅勤務などの柔軟な働き方を支援する制度、育児・介護などを理由に退職した社員に再雇用機会を提供する制度など、育児両立支援施策を各種展開しています。

女性活躍推進に係る取り組み方針

三菱HCキャピタルは、国籍、年齢、性別など、個々の属性や多様な価値観を活かし、多様な人材の活躍を推進することが、経営戦略上、企業競争力の強化につながる重要なテーマと考えております。

そのなかで、女性の活躍推進については、「仕事と家庭を両立できる支援制度の拡充」と「一人ひとりが能力を最大限に発揮し、活躍できる職場環境づくり」を両輪とした、各種施策を実施してまいりました。

今後もこれらの施策を継続的に実施し、実力ある女性を計画的に育成、登用することで、女性管理職比率を2025年度末までに20%※以上とすることをめざします。

三菱HCキャピタル株式会社 代表取締役 社長執行役員 久井 大樹

※女性活躍推進法に基づく目標

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定

当社は、女性活躍推進法に基づき、2021年4月1日から2026年3月31日までの5年間を行動計画期間とする一般事業主行動計画を策定しています。

<女性活躍推進に関する取り組み>

- 採用について

当社は、女性向け採用セミナーの実施やパンフレットにより、育児両立支援制度、キャリア開発支援制度を紹介しています。

また、採用セミナーにて女性社員をパネラーとし、その働き方を紹介するとともに、育児両立支援制度やキャリア開発支援制度を説明しています。 - キャリア開発・研修について

当社は、管理職層向けに「ダイバーシティ」をテーマとした研修を実施、全社的な啓発を図るほか、中長期、継続的な女性の登用のため、各種研修を実施しています。

また、女性限定プログラムとして、マネジメントスキル習得・社外ネットワーク構築を目的とする外部研修派遣を行っています。

一方で、若手層を対象としたロールモデルの提示や、選抜管理職育成プログラムは男女混合で実施しています。選抜管理職育成プログラムは、各々の持つリーダーシップ特性に対する理解を深め、良さを認め合うプロセスを盛り込むほか、参加者である女性管理職候補者を育成する上長も巻き込むプログラム内容となっており、縦・横の連携強化や女性が活躍しやすい環境形成を意識した設計としています。

| 対象者 | 内容 |

|---|---|

| 管理職 | 多様な人材の能力や特性を生かしながら、チームの成果を最大化する「ダイバーシティマネジメント」のポイントを学ぶ |

| 管理職候補者 | 中長期的キャリアやリーダーに向けた不安を払拭し、マネジメントに対する意識の醸成を図る(一部男女混合実施) |

| 若手層 | 当社の育児両立支援制度を理解し、先輩社員のキャリアを聞くことにより、中長期的なキャリアイメージの醸成を図る(男女混合実施) |

女性管理職候補者と同候補者を現場で育成する上長には、人事部が直接面談を行う機会を設定しています。候補者本人とは、仕事と育児の両立に関する制度・施策、キャリアプランなどに関する意見交換だけではなく、候補者自身のマインドセットの機会としても位置付けています。上長とは、候補者のキャリアプラン、担当する顧客・業務レベルの擦り合わせや職場環境の整備状況などについても意見交換を行っています。

キャリア採用に係る取り組みについて

当社は、バックグラウンド、国籍、年齢、性別、セクシャリティなどの違いが新たな価値を生み出す原動力になると考え、多様な人材の採用を積極的に行っています。2024年度は計89名のキャリア採用を実施しました。

また、多様な採用手法を取り入れており、社員紹介によるリファラル採用や、一度退職した社員を再雇用するカムバック採用など、柔軟で継続的な採用の仕組みを構築しています。

入社後は、公募形式のスキル研修や専門領域のセミナー・資格取得補助など、充実した教育制度を整えています。さらに、定期的なキャリア面談制度を通じて、上司や人事担当者とキャリアについて対話する機会を設け、ライフステージや志向の変化に応じた柔軟なキャリア形成を支援しています。

今後は、キャリア採用者同士のネットワーク形成の場の提供や入社前後の不安を軽減するオンボーディング施策など、早期定着と活躍支援に向けた取り組みをさらに充実させてまいります。

外国籍社員に係る取り組みについて

当社は、国籍に縛られない採用活動を継続的に進めており、2024年度における外国籍社員数は23名です。都度の経営環境に合わせて、必要な資質・能力を持つ方を国籍の縛りなく募集・採用しており、入社後は日本人社員と同等の教育・昇進機会(階層別研修・選抜研修・eラーニングなど)を提供するなど、その能力発揮に必要な環境を整えています。

海外グループ会社への日本人社員の派遣、日本人社員向けのビジネス英語力・グローバルマインドを育成する教育プログラムの積極的な実施、社内重要情報の英訳版同時発信など、外国人が言語面も含めて就労しやすい社内環境整備を進めています。

定期的に実施する上長との実績評価面談および人事面談により、キャリアプランや業務上の悩みを吸い上げ、適切なサポートを行える体制を整えています。

今後とも積極的な採用・育成により、外国人労働者管理職数の増加に向けた努力を継続してまいります。

障がい者の雇用推進に係る取り組みについて

当社は、多様な人材活用の一環として、障がい者の雇用促進に向けた取り組みを進めており、人事部の事務作業や社内から受託した事務作業を担うグループ※を配置するなど、障がい者が安心して働くことのできる職場環境を整備しています。

- 人事部人事サービスグループの作業風景

多様なメンバーが書類発送や画像登録、名刺作成などの受託業務を行っています。

シニア人材に係る取り組みについて

当社は、シニア人材がこれまで培ってきた豊富な経験や能力を引き続き発揮できる取り組みを進めています。当社の人事制度は、より職責の重い社員に報いる職務重視の体系を採用していますが、定年後継続雇用についても職務重視の処遇体系を適用しています。また、自律的なキャリア形成およびマネープランの検討を促す年齢別研修を実施しています。

多様で柔軟な働き方

当社は、長時間労働の削減や有給休暇取得促進による総労働時間の抑制に加え、フレックスタイム制度や在宅勤務制度など柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、業務効率の向上に取り組んでいます。

また、社員一人ひとりの事情に応じて働ける制度を整備しています。今後も、社員が効率的に働ける職場環境を整え、ワーク・ライフ・バランスを支援し、各自の意欲と能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざします。

<多様で柔軟な働き方を支援する制度>

| フレックスタイム制度 | 月間の所定労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻を社員が決定し勤務することを認めるコアタイムのないスーパーフレックス制度 |

|---|---|

| 時間単位休暇制度 | 普通休暇付与分のうち、年間5日分を限度に時間単位休暇として取得できる制度 |

| 在宅勤務制度 | 勤務時間の全部または一部について、社員の自宅で勤務することを認める制度 |

<ワーク・ライフ・バランス向上施策>

| 労働時間実績の開示 | 組織別の労働時間実績データを開示 |

|---|---|

| 早帰りDAY | 週に1度原則水曜日に、フレックスタイム制度活用による7時間25分以内の勤務推奨日を設定 |

両立支援制度について

当社は、社員一人ひとりの長期にわたる活躍を支援する制度やその環境づくりに積極的に取り組んでおり、仕事と家庭生活との両立を支援する制度によって、社員のワーク・ライフ・バランスを支援していきます。

育児両立支援は「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定基準を満たし、厚生労働大臣より特例認定マーク(通称:プラチナくるみんマーク)を取得しています(外部評価)。また、男性の育児休業取得を推進しており、2024年度における男性育休取得率は81.7%※です。

介護両立支援は介護離職を未然に防止するため、仕事と介護を両立できる職場環境の整備に取り組む企業としてシンボルマーク(通称:トモニン)を取得しています(外部評価)。

- 育児介護休業法で定める計算式にて算出(出向者含む)育児休業取得率=対象年度に初回の育児休業などを取得した社員÷対象年度に本人もしくは配偶者に子が生まれた社員

<育児・介護両立支援制度>

| 産前特別休業 | 出産予定日の6カ月前から取得可能な休業制度(当社独自の休業制度) |

|---|---|

| 産前産後休業 | 出産予定日以前6週間および出産日の翌日以後8週間まで取得可能な休業制度 |

| 育児休業 | 子が小学校1年修了時まで、通算3年、1回の分割取得が可能な休業制度(10日間有給) |

| 出生時育児休業 | 子の出生から8週間以内に、通算4週間、1回の分割取得が可能な休業制度(5日間有給) |

| 配偶者出産休暇 | 配偶者の出産の際に最大5日取得可能な休暇制度(有給) (出産予定日以前6週間、産後8週間以内) |

| 短時間勤務 | 妊娠中および子の小学校修了まで、1日2時間(単位30分)までの就業時間の短縮が可能な勤務制度 |

| 子の看護等休暇 | 小学校3年修了時までの病気・怪我、予防接種、学級閉鎖、入学式等を理由に取得可能な休暇制度(有給)。半日単位・時間単位でも取得可。(対象児童1人につき年間5日、2人以上年間10日) |

| 育児保育費用補助制度 | 月額保育費用の半額を補助する制度(最大月3万円まで) |

| 介護休業 | 介護が必要な家族1人につき、要介護状態ごとに原則3回まで、通算1年の範囲内で取得可能な休業制度 |

| 介護休暇 | 家族の介護を行うために取得可能な休暇制度(有給)。半日単位・時間単位で取得可。(対象家族1人につき年間5日、2人以上年間10日) |

育児休業取得者の声

(デジタル戦略企画部 A.K)

第一子が生まれ、妻が実家から帰ってくるタイミング(生後2カ月)で、約1カ月の育児休業を取得しました。育休中は家事全般と子どものミルクやおむつ替えを行い、一日があっという間に過ぎる毎日でしたが、日々成長する子どもの姿を夫婦で見ることができ、貴重な時間を過ごせました。

育休取得にあたっては、上司や同僚から「仕事は忘れてパートナーと子どもを最優先に!」と快く後押しいただき、育休を取得しやすい雰囲気を作ってくれたことに感謝しています。今後は私が逆の立場になることが増えると思うので、その際はこちらから同じ言葉をかけるようにします!

<ライフとの両立を支援する制度>

| 保存休暇 | 繰越が失効した普通休暇を自身の私傷病、家族の看護、母性健康管理、育児、介護、健康増進等のために取得可能な休暇制度(有給。最大60日) |

|---|---|

| ヘルスサポート休暇 | 社員自身の体調不良や治療、または家族を看護する場合に取得可能な休業制度(有給)。半日単位・時間単位で取得可(年間5日) |

| 不妊治療休暇 | 不妊治療を受けることを目的に、通算1年を限度に取得できる休暇制度(無給) |

| 生理休暇 | 生理日の就業が著しく困難な女性が、原則月1日受けることができる休暇制度(無給) |

| ボランティア休暇 | 会社が認める社会福祉活動や環境保護活動などに参加する場合に受けることが出来る休暇制度(有給、年間5日) |

| 勤務地選択制度 | 配偶者の転勤・育児・介護等の事由に基づき、勤務エリアの変更・選択を希望できる制度 |

| 配偶者海外転勤休業 | 配偶者の海外勤務に帯同するための休業取得後、6か月以上3年以内を限度に会社が認めた必要な期間について取得可能な休業制度(無給) |

| 退職者再雇用制度 | 育児や介護、配偶者の転勤等の事由により、やむを得ず退職した社員を対象に再雇用の機会を優先的に提供する制度 |

労働安全衛生・健康経営

労働安全衛生についての基本的な考え方

三菱HCキャピタルグループでは、「労働安全衛生方針」を表明し、全役職員の安全確保、健康保持・増進に取り組んでいます。

労働安全衛生方針

基本理念

三菱HCキャピタルグループは、役職員の安全と健康を最優先に継続的な安全衛生活動を積極的に展開していくことで、誰もが活き活きと安心して働くことができる快適な職場環境を確立します。

- 適用範囲

本方針は、三菱HCキャピタルグループ各社の業務に従事する全員に適用されます。 - 法令遵守

私たちは、事業活動を行う国・地域における労働安全衛生に関する法令および規制、協定を遵守します。 - 役職員との協議と参加

役職員と会社との協議および参加の機会を設定し、安全衛生管理の徹底に努めます。 - 健康保持・増進の支援

私たちは、役職員の心身の健康保持・増進を積極的に支援するとともに、役職員の健康課題を特定し、取り組みの優先順位と定量目標を定め、

継続的な職場環境の改善に努めます。 - 教育・啓発活動の実施

私たちは、安全衛生に関する教育を定期的に実施し、役職員の意識向上を図ります。 - 情報開示

私たちは、これらの取り組みについて、コーポレートサイトなどに開示します。

労働安全衛生目標

当社グループは、「中期経営計画」および「労働安全衛生方針」のもと、次の目標を掲げています。

- 月平均残業時間 14時間以下

- 労働災害発生ゼロ

2024年度実績

| 月平均残業時間 | 15時間47分 |

|---|---|

| 労働災害発生件数 | 7件 |

安全衛生活動推進体制

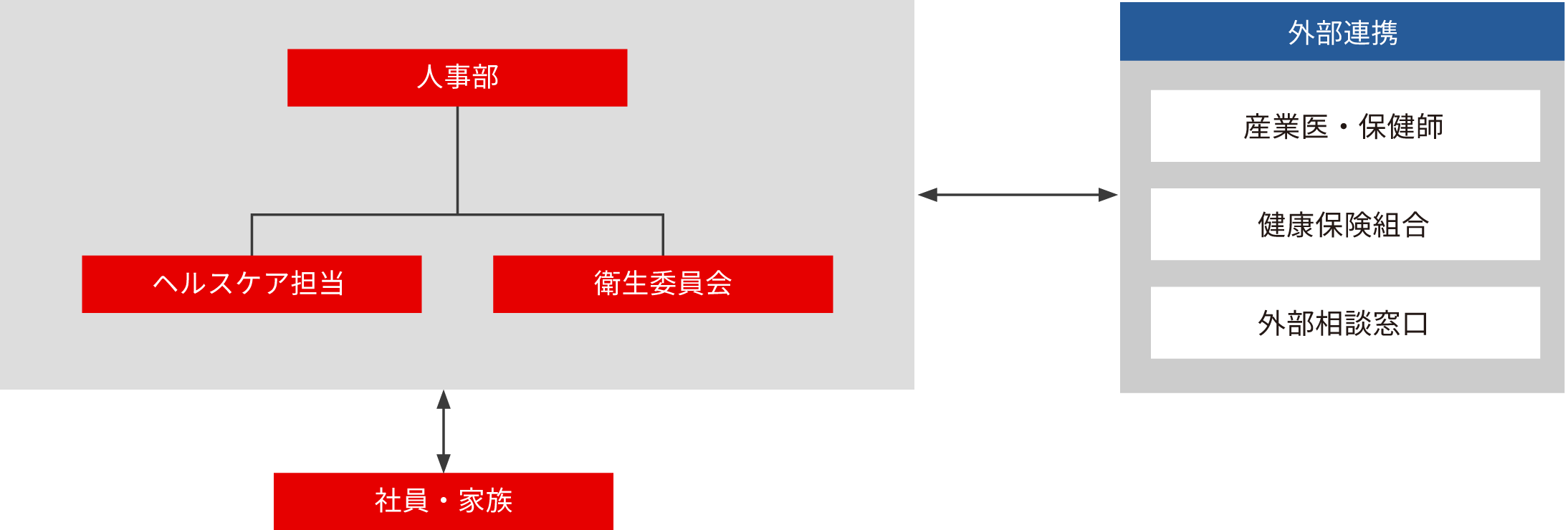

従業員50名以上の事業所では衛生委員を選出し、「衛生委員会」を運営しています。毎月健康関連テーマを設定し、産業医による解説や質疑応答を行っています。産業医・保健師とは長時間労働者や高リスク者等への取り組みに関する議論を行っています。

また、「ヘルスケア責任者」を設置し、職場の健康度・パフォーマンスの向上をめざしています。

健康保持増進に関する取り組み

社員が最大限に能力を発揮するためには、社員の疫病リスク低減や健康保持増進が重要と考え、健康経営の推進に取り組んでいます。社員が健康に関心を持つきっかけ作りとしては、社内報の発刊や遺伝子検査の費用補助の施策を実施しました。歩数に応じてインセンティブを付与するウォーキングイベントを定期的に実施し、運動習慣の改善を図っています。

また、産業医や保健師、社外カウンセリングサービスなどの専門機関の利用も含めた「セルフケア」「上司によるラインケア」「社内ヘルスケアスタッフ(人事担当者)によるケア」で構成されるヘルスケア体制を構築し、社員一人ひとりの健康保持増進の実現を図っています(外部評価)。

労働安全データ

| 項目 | 2024年度 | |

|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 計 | 100% |

| ストレスチェック受検率 | 計 | 88.6% |

| 重大災害発生件数 | 計 | 0 |

| 労働災害発生件数 | 計 | 8 |

| 労働災害による死亡者数 | 計 | 0 |

| 労働災害度数率 | 計 | 0% |

| 労働災害年千人率 | 計 | 0% |

| 休業災害発生比率 | 計 | 0% |

| 休業災害強度率 | 計 | 0% |

| 電話健康相談の対応件数 | 計 | 67 |

健康リスク

| 項目 | 2024年度 | |

|---|---|---|

| メンタル不調(人数) | 計 | 32 |

| メンタル不調(比率) | 計 | 0.99% |

| 高ストレス者比率 | 計 | 10.80% |

外部評価

プラチナくるみんマークを取得

当社は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定基準を満たし、厚生労働大臣より特例認定マーク(通称:プラチナくるみんマーク)を取得しています。今後は、仕事と育児の両立など、全社員が個々のライフステージや環境に応じた多様な働き方を選択できるようにすることで、それぞれが最大限の力を発揮し、活躍できる体制・風土づくりを推進していきます。

えるぼしマークを取得

当社は、「女性活躍推進法」に基づく認定基準を満たし、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な企業として、厚生労働大臣より認定マーク(通称:えるぼし)の2段階目を取得しています。

今後とも意欲と能力のある女性が長期にわたり活躍できる環境づくりに取り組んでいきます。

トモニンマークを取得

当社は、介護離職を未然に防止するため、仕事と介護を両立できる職場環境の整備に取り組む企業としてシンボルマーク(通称:トモニン)を取得しています。

今後も身近な方の介護が必要になった社員が、仕事と介護のバランスを取りながら、安心して働くことができる職場環境の整備に取り組んでいきます。

健康経営優良法人(大規模法人部門)認定

当社は、「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に7年連続で認定されました。「健康経営優良法人認定制度」は、地域における健康課題に即した対応や日本健康会議が進める健康増進に向けた取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

当社は、ワーク・ライフ・バランスなどの適切な働き方の実現に向けた取り組みや、健康保持増進における産業医・保健師の関与など、全ての調査項目においてその基準を満たしています。

今後とも、当社グループは、経営ビジョンの達成ならびにマテリアリティ(重要課題)の一つである「健康で豊かな生活の実現」に向けて、健康経営の実践をもって、社員の健康保持増進、さらには、社員が生き生きと働き、最大限に能力を発揮できる職場づくりに取り組んでいきます。

「PRIDE指標2025」のブロンズ認定を取得

当社は、LGBTQ+に関する取り組みを評価する「PRIDE 指標2025」でブロンズ認定を取得しました。

LGBTQ+社員が個々の意欲と能力を最大限に発揮できる職場環境を整えるため「同性パートナーシップ制度※1」を導入、またLGBTQ+やALLY※2への理解促進を目的にe-ラーニングや社内イベントも実施しています。

- 戸籍上の性別にかかわらず、配偶者と同様の福利厚生を適用する制度。

- ALLY(アライ)とは、LGBTQ+などのマイノリティを理解し支援する考え方や、理解者・支持者を指す言葉。